Damals

Käferberg: «Eine Pertinenz von sieben Huben»

Das angeblich finstere Mittelalter war uns in vieler Hinsicht weit voraus. Wer sich ernsthaft für Nachhaltigkeit und Schutz der Umwelt interessiert, der studiere die mittelalterlichen Masse und Recheneinheiten.

4. August 2025 — Martin Bürlimann

Wie berechnete ein Bauer im Mittelalter, der nicht rechnen konnte, die Fläche seines Ackers? Wie wusste der Knecht, wie viel Holz er schlagen muss, wenn er weder schreiben noch lesen kann? Im angeblich finsteren Mittelalter gab es ein raffiniertes System, wie Analphabeten Äcker, Weiden, Wälder, Allmenden und ganze Höfe samt ihrem Ertrag messen konnten.

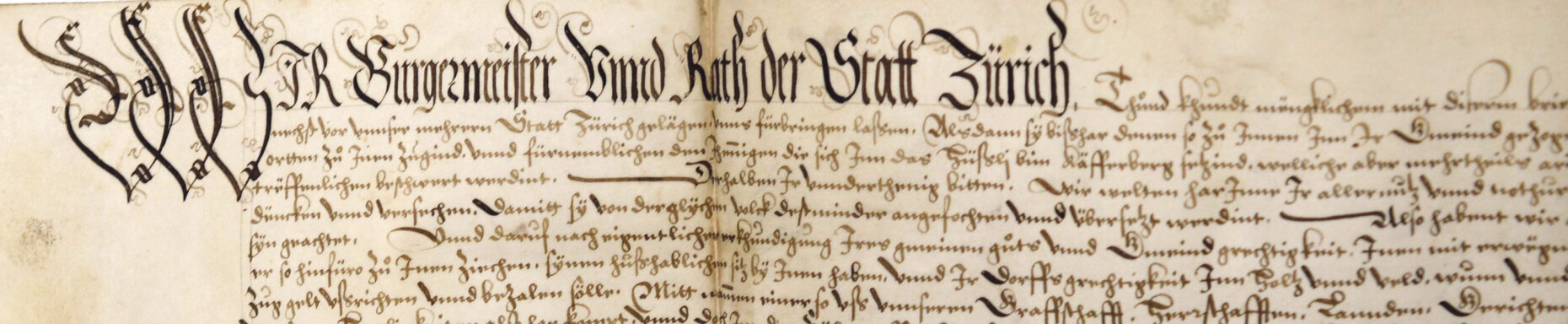

Unsere heutigen Einheiten wie Meter und Kilogramm sind uns so geläufig, dass wir uns ein komplett anders Mess-System gar nicht mehr vorstellen können. Alte Urkunden geben preis, wie das System im Mittelalter funktionierte. Das Besondere dabei war, dass nicht die berechnete Fläche zum Zug kam, sondern der Ertrag, den sich aus einer Fläche erlösen liess. Eine Urkunde vom 3. April 1418 berichtet: «Johannes Dietschy und seine Frau Elsbetha Koufleibin verkaufen die Gült ihrer Wiese Buechholtz in Wippkingen. Sie stösst an den Kefferberg.»

Offenbar gab es Anfang des 15. Jahrhunderts am Waldrand beim Käferberg eine Wiese namens Buchholz. Was sagt uns die Urkunde sonst noch? Frau Koufleib war mit Herrn Dietschy verheiratet, aber sie musste nicht den Namen des Mannes annehmen. Eigentumsrechtlich war sie ihm nicht unterworfen, die beiden besassen die Wiese zu gleichen Teilen und wollten sie gemeinsam verkaufen. Das heisst – was genau wollten sie verkaufen? «…verkaufen die Gült ihrer Wiese …» steht auf dem Pergament. Sie wollten eine Gült verkaufen, nicht eine Wiese.

In Wipkingen verkaufte man nicht den Boden, sondern handelte mit dem Erlös der Fläche. Bekanntlich war Wibichinga ein Fraumünsterlehen. Das heisst, der Boden der ganzen Gemeinde gehörte dem Kloster. Regen Handel gab es aber mit allem, was der Boden hergab, mit Kernen, Holz, Äpfeln, Ziegen, Milch und Käse.

Das Wort blieb erhalten, die Gült nicht. Etwas «gilt» oder «gilt nicht», oder etwas ist «ungültig». Die Begriffe gehen auf die mittelalterliche Gült zurück. Die Gült bezeichnet die Abgabe, die ein Pächter oder Lehensnehmer dem Eigentümer eines Grundstücks, einer Weide oder eines ganzen Hofes zahlen musste. Es konnte auch ein Pfand oder eine Rente sein. Es gab Geldgülte (Zahlung in klingender Münze) und Fruchtgült (in Naturalien). Im Gültbuch war die Eigentümerschaft der Güter, ihre jeweilige Gült und die Abgabenpflichtigen erfasst. Als Grundpfand für die Gült haftete das Grundstück, nicht der Schuldner persönlich.

Reiche, stimmberechtigte Wipkingerinnen

Eine weitere Urkunde aus dem Jahr 1551 verkündet: «Hans Appenzeller soll seiner Schwester Magdalena 100 Pfund Kapital verzinsen, von und ab 2 ½ Juchart Reben, 3 Mütt Holz im Käferberg, 1 Stück Wiesen hinter dem Käferberg, 2 Ditto Haus und Hofstatt am Käferberg.»

Hans Appenzeller, aus einem alten Wipkinger Geschlecht stammend, war verpflichtet, seiner Schwester Zins zu zahlen. Das bedeutet, dass seine Schwester Eigentümerin der Güter war. Die Frauen im mittelalterlichen Wipkingen hatten eigenes Einkommen, besassen Eigentum, waren selbstständig, waren erb- und stimmberechtigt. Besassen sie einen Hof, hatten sie auch das Stimmrecht an den Nutzungsrechten.

Im Todesfall erbten die Witwen zusätzlich zum Besitz auch das Stimmrecht in der Korporation, also der Eigentümerversammlung der Allmende. Das Stimmrecht in der Korporation war pro Anzahl Mütt und nicht pro Kopf vergeben. Es ist weniger kompliziert als es tönt: Ein Mütt ist ein Volumenmass für Kernen (Getreide) oder Holz. 12 Mütt sind 1 Hube, 4 Mütt sind 1 Malter, umgerechnet in heutige Einheiten 333 Liter. Also entspricht 1 Mütt 83 Liter. So viel Volumen Holz durfte man als Eigentümer des Nutzungsrechts holzen. Was man im Wald schlagen durfte, hiess «Holzgerechtigkeit». Diese wurde in Mütt gerechnet. Der Zins für ein Stück Weideland betrug zum Beispiel 4 Mütt Holzgerechtigkeit. Es war ein Mass für Holznutzung und eine Abgabe an geschlagenem Brennholz.

Anmerkung am Rande: Die Schweiz war nicht das letzte Land, welches das Frauenstimmrecht eingeführt hat, es war das erste. Es kannte im Mittelalter Frauenstimmrechte, insbesondere Stimmrechte an Ressourcennutzung. Die Frage lautet nicht, warum hat die Schweiz das Frauenstimmrecht so spät eingeführt, sie lautet, wann und weshalb haben die Schweizerinnen ihr Stimmrecht verloren?

Waldnutzung im mittelalterlichen Wipkingen

Der Wald in Wipkingen ist in der Gründungsurkunde aus dem Jahr 881 ausdrücklich vermerkt, als Kaiser Karl der Dritte seinem Getreuen Wolfgrim den Weiler zu lebenslänglicher Nutzniessung überliess. Wesentlich ist, dass der Weiler nach dem Ableben des Lehensnehmers an das Fraumünsterkloster zurück ging. Von daher stammt die Eigentumsordnung, die fast 700 Jahre Bestand hatte. Der Boden gehörte dem Fraumünster, gehandelt wurden Rechte an der Nutzung und den Erlösen.

Seit dem frühen Mittelalter wird unser Wald intensiv genutzt. Wie gelang es, dass trotz der Nutzung der Wald stehen blieb und nicht ratzekahl gerodet wurde? Eine Antwort lautet, dass es dem Fraumünster im Mittelalter gelang, «nachhaltige Institutionen» zu schaffen, also Eigentumsrechte und Nutzungsformen, die nicht auf kurzfristigen Gewinn zielen. Das «Mütt» in der Urkunde von Hans Appenzeller ist ein eindrückliches Beispiel.

Mütt, Pertinenz und Huben

Im Mittelalter hiess die Einheit für das Holz-Volumen Mütt und für die Nutzung Hube. Der «Huber» entrichtet den Hubzins, daher der Familienname Huber. Die Hube bezeichnet das Eigentumsrecht und die Nutzungsrechte, die einem Mitglied der Allmende zustanden. Die Hube bezog sich auf die bewirtschaftete Fläche.

Der Käferbergwald war im 16. Jahrhundert in Nutzungseinheiten aufgeteilt. Die Grösse des Käferbergwaldes betrug die «Pertinenz von 7 Huben». Jede Hube umfasst 12 Mütt Wald. Diese 84 Mütt verteilten sich auf 19 Wipkinger Holzgenossen (58 Mütt), den Kehlhof des Münsters (12 Mütt), den Lehensmann des Münsters, das Ötenbachamt, das Spital und das Siechenhaus St. Jakob, (je 2 Mütt) sowie das Obmannamt (6 Mütt). Zur Nutzung waren nur die Eigentümer der Mütt zugelassen. Sie waren Mitglied der Wald-Verwaltung, der «Holzgenossen».

Diese Zahlen zeigen, dass die Berechnung der Waldfläche im Mittelalter sich auf die Nutzung bezog und nicht auf die effektive geografische Fläche. Die Flächenangabe in Pertinenz und Anzahl Huben zeigt, dass der Holzschlag nachhaltig erfolgte. In vielen Urkunden im Mittelalter ist die Rede von Holzgerechtigkeit, also dem Recht auf Waldnutzung.

Die «Pertinenz von sieben Huben» entspricht somit der wirtschaftlichen Gesamtnutzung des Waldes. Die Nutzung muss nachhaltig erfolgen, man darf nur so viel Holz schlagen, wie nachwächst. Die Holzgenossen legten periodisch die maximale Nutzungsmenge des Käferbergwaldes fest. Die Gemeinde musste dafür sorgen, dass niemand ohne Berechtigung Bäume fällt.

Die Waldbewirtschaftung oblag damals einer korporativen Nutzungsgemeinde. Anfänglich hiessen sie Holzgenossen, ab 1671 taucht in den Urkunden eine «Korporation Käferberg» auf. Waldeigentümerin war seit dem Frühmittelalter das Fraumünster. Bis zur Reformation und der Klosterschliessung um 1524 leitete die Abtei als Vertreterin der niederen Gerichtsbarkeit die rechtliche Aufsicht, danach die Stadt. Holzfrevel wurde bestraft.

Nobelpreis 2024

Der letztjährige Wirtschaftsnobelpreisträger Daron Acemoglu beschreibt in seinem lesenswerten Buch «Warum Nationen scheitern» wie es mancherorts gelang, die Ressourcen schonend und nachhaltig zu nutzen und vielerorts eben nicht. Im mittelalterlichen Weiler Wibichinga gelang dies vorbildlich. Auf den ersten Blick wirken die Organisation mit den Eigentumsrechten, den Nutzungsformen und der Berechnung des Ertrages verworren und kompliziert. Es lohnt sich, sich damit zu befassen. Die spektakulär erfolgreichen alten Methoden der Ressourcennutzung sind uns heute noch ein Vorbild.

Quellen

Martin Bürlimann, Kurt Gammeter: «Damals», Wibichinga Verlag, 2023

Daron Acemoglu (Nobelpreis 2024), Warum Nationen scheitern, Fischer Taschenbuch 2024

0 Kommentare