Damals

Widerstand in allen Formen

Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Bei einem Angriff der Wehrmacht im Jahr 1940 wäre Wipkingen Frontstadt gewesen. Im Quartier sind noch wenige Spuren dieser Verteidigungsanlagen zu sehen. Nebst der militärischen Verteidigung gab es in Wipkingen vielfältigen Widerstand gegen die braune Diktatur.

9. April 2025 — Martin Bürlimann

Einen Tag nach dem Überfall der Wehrmacht auf Polen erliess der Bundesrat die Kriegsmobilmachung und einen Monat später folgte der «Operationsbefehl 2»: General Guisan befahl die Armee im Oktober 1939 an die «Linie Nord» die Limmat entlang, eine Verteidigungslinie von der Festung Sargans zum Walensee, Linth, Zürichsee, Limmat, Bözberg, Hauenstein, mit der Artillerie auf dem Gempenplateau und Befestigungen bis Basel. Die Stellung richtete sich einseitig gegen Nazi-Deutschland, mit der französischen Armee schloss der General eine geheime Vereinbarung, von der nicht einmal der Bundesrat etwas wusste.

Die Limmatstellungen

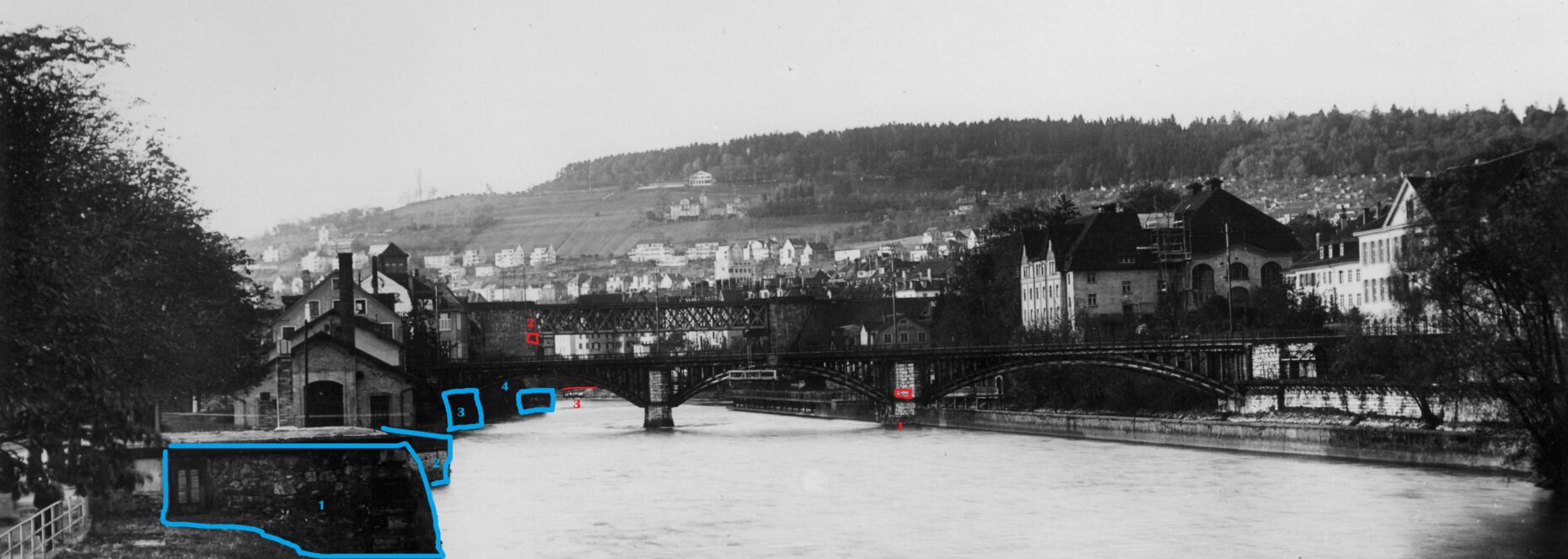

In Zürich stand die 6. Division, für die Stadt wurde eine eigene Heereseinheit geschaffen, das Stadtkommando Zürich. General Guisan bezeichnete die Limmatbrücken als «Obstacle absolu». Ein Übertritt der Wehrmacht über die Limmat wäre das sichere Ende der Schweiz gewesen. Einige Spuren der Limmatstellungen sind in Wipkingen noch sichtbar. Die Soldaten mussten das linke Limmatufer halten und sämtliche Flussübergänge zur Sprengung vorbereiten.

Das Territorialkommando 6 war zuständig für eine Evakuierung der Stadt. Die Zivilbevölkerung wurde im Januar 1940 vorbereitet, was bei einem Angriff zu tun wäre. Vom 15. bis 22. Mai 1940 waren die Schulen in Wipkingen wie überall in der Stadt geschlossen. 170 000 Zivilpersonen hätten gehen müssen. Alle Türen mussten offengelassen werden, Patrouillen sollten Plünderungen verhindern.

Eine durchgehende Serie von MG-Ständen und Infanteriebunkern lag an der linken Limmatseite. Vorbereitet waren die Sprengungen der Kornhausbrücke, des Lettenviadukts, des SBB-Viadukts, des Dammstegs und der Wipkingerbrücke.

Reste der militärischen Verteidigungsbauten sind heute noch sichtbar. Was am Dammsteg aussieht wie eine Wasserleitung, ist ein Sprengrohr: Den Kasten in der Mitte nennt man «Schlaufkasten», in ihm befand sich die Sprengvorrichtung. Der Dammsteg mag klein erscheinen, wäre aber gefährlich gewesen. Ein Zug SS-Fallschirmjäger konnte hier innert Minuten einen Brückenkopf bilden, den man nicht mehr zurückerobern kann. Deshalb musste die Sprengung funktionieren. Sie wäre sofort bei einem Übertritt der Wehrmacht über den Rhein erfolgt.

Gleich daneben lag der Infanteriebunker, eingebaut im Brückenpfeiler der SBB-Linie Hauptbahnhof-Oerlikon. Erbaut wurde er zwischen Februar und Juli 1940 von der Firma Ed. Züblin & Cie AG, Zürich 10 im Auftrag des Stadtkommandos. Im zweistöckigen Bunker war ein MG-Stand eingebaut. Die beiden Scharten waren bis 1993 mit dem Bretterverschlag verdeckt und getarnt. Die vorbereitete Sprengung der Eisenbahnbrücke befand sich über dem Bunker. Die Sprengkammern wurden im März 2002 deklassiert und zurückgebaut.

Der Bunker unter dem Park

Bereits 1934 schuf ein Bundesbeschluss die Rechtsgrundlage für einen landesweiten Luftschutz. Eine der vielen Anlagen in der Schweiz baute die Stadt Zürich als Sanitätshilfsstelle im Landenbergpark. Die GGW (Gemeinnützige Gesellschaft Wipkingen, heutiger Quartierverein) schrieb 1938, ein Jahr vor dem Kriegsausbruch, in ihrem Jahresbericht zum Landenbergpark: «Die Anlage ist in einem sehr argen Zustande. Es kommt vorläufig keine Instandstellung in Frage, da unter der Anlage voraussichtlich ein grosser Luftschutzkeller erstellt wird.» Auch der Promenadenweg die Limmat entlang musste warten, da der Bau «durch die gewaltigen Ansprüche der Luftschutzbauten zurückgestellt» werden musste.

An der Soldatenweihnacht 1939 führte die GGW im Auftrag des Generals am 9. und 10. Dezember unter der Devise «Das Schweizervolk beschenkt seine Soldaten» den Plakettenverkauf durch. Die Vorstandsmitglieder Lehrer Jakob Frei und Diakon Otto Schmid organisierten den Verkauf, und bereits am Samstagnachmittag waren alle 1000 Plaketten abgesetzt. 956 Franken konnten abgeliefert werden. Es gab noch keinen Erwerbsersatz; die Spenden gingen an Soldaten.

«Die Stadt hat mit dem Bau eines Luftschutzraumes begonnen», vermerkt der Jahresbericht 1939. Der Landenbergpark mutierte gemäss dem Plan Wahlen zum Kartoffelacker. 1941 berichtete der GGW-Jahresbericht, dass die unter der Landenberganlage vorgesehene Luftschutzbaute fertiggestellt wurde. Der Rundbunker bezweckte den Betrieb einer geschützten Sanitätshilfsstelle zugunsten der Zivilbevölkerung. Auf drei Etagen lagen Behandlungs-, Pflege- und Mannschaftsräume. Die Belüftung erfolgte hinter Kampfstofffiltern. Mit dem Notstromaggregat, einem Öltank und Wasser- und Lebensmittelvorräten war ein mehrwöchiger autarker Betrieb möglich.

Das Problem der Sanitätshilfsstelle war, dass sie auf der «falschen» Flussseite lag. Geplant wurde sie vor dem Kriegsausbruch. Für den Fall Nord, den Einmarsch der Wehrmacht über den Rhein, wäre sie nicht verteidigt worden. Bei einem Versuch deutscher Truppen über die Limmat zu gelangen, wäre sie unter Artillerieschuss gelegen. Daher ist die Frage berechtigt: Hätten die Soldaten die Befehle ausgeführt?

Im Feuerraum der Artillerie

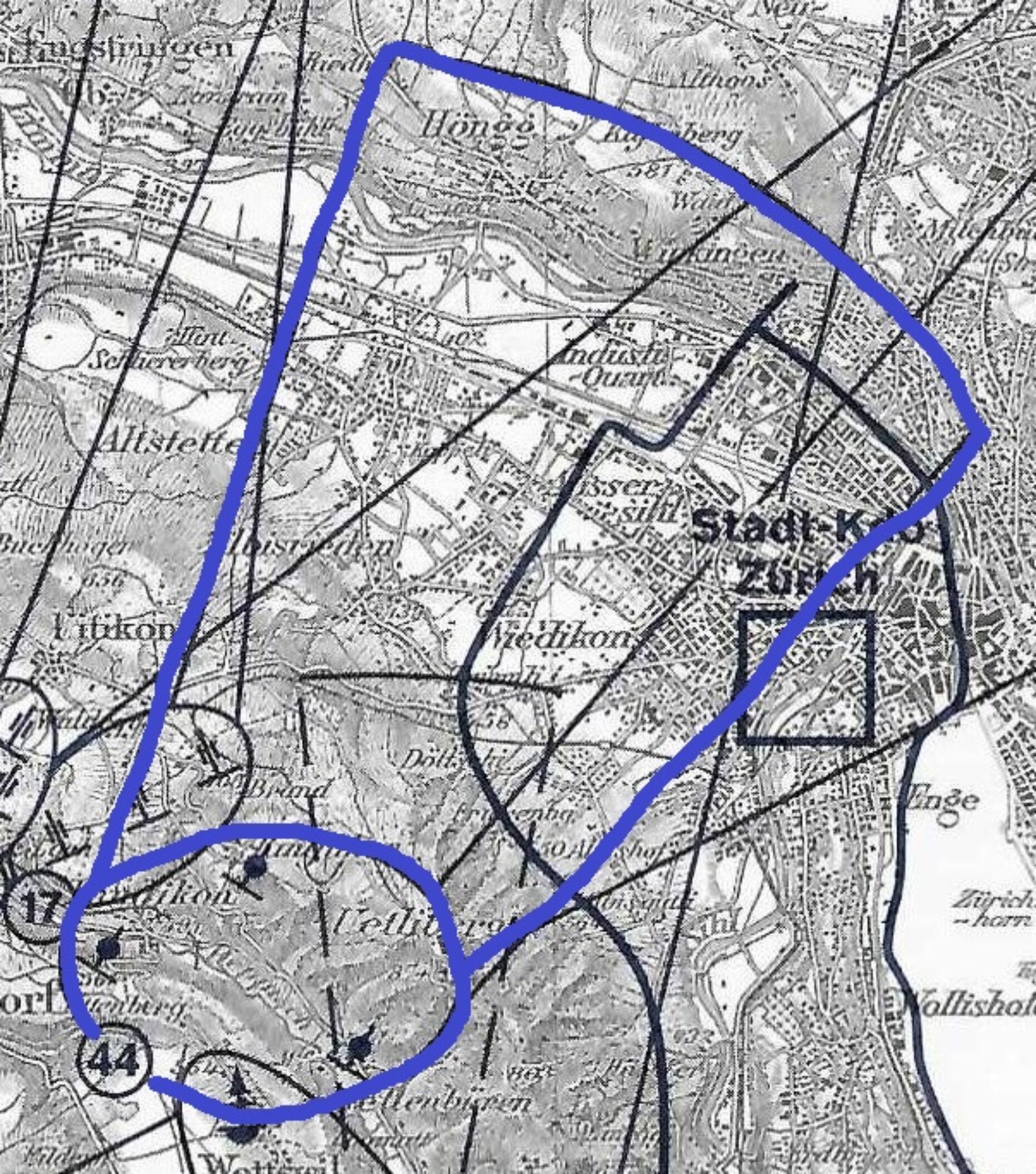

Für den vorgeschobenen Widerstand war die Grenzbrigade 6 zuständig. Ihr Auftrag im «Verzögerungsraum» lautete: den Vormarsch stören mit Verminungen, Brückensprengungen und Beschuss der Fallschirmjäger mit vorrückenden Panzern.

Gegenangriffe auf Nachschubkolonnen waren ebenfalls Teil der vorgeschobenen Verteidigung. Die Wehrmachtsdivisionen aufhalten war nicht möglich, so die realistische Einschätzung von General Guisan. «Verzögern und stören» lautete die Devise. Dies betraf auch Wipkingen: Beim Durchmarsch der Wehrmacht zur Limmat wäre Artillerie zum Zug gekommen.

Der Abschnitt Wipkingen war der Korps-Artillerie des 1. Armeekorps zugeteilt. Die Feldhaubitzen-Abteilung 44 bestand aus den Batterien 160, 159 und 158 mit je vier Geschützen Feldhaubitze 12. Ein älteres, aber funktionsfähiges Modell. Die zwölf Kanonen lagen gut getarnt an der Reppisch hinter dem Üetliberg, ausserhalb der Reichweite der deutschen Artillerie und für Stukas schwer zu treffen. Die Feuerkraft betrug 3 bis 4 Schuss pro Minute, also insgesamt 36 bis 48 Artilleriegranaten pro Minute. Sie wären am nördlichen Limmatufer eingeschlagen, mitten in Wipkingen.

Die Wipkingertagungen

In Höngg stand an der heutigen Regensdorferstrasse 176 das «Fröntlerhaus». Das Besitzer-Ehepaar wurde verdächtigt, der Frontenbewegung nahezustehen. Die «Fronten», deutschfreundliche Gruppierungen, sympathisierten mit dem nationalsozialistischen Deutschland und wollten, dass sich die Schweiz im «Neuen Europa» einordne. Im November 1940 verbot der Bundesrat die frontistische «Nationale Bewegung der Schweiz». Sie war laut und präsent, hatten aber im Volk sehr wenig Unterstützung. Die Fröntler hatten nur 1 Prozent Wahlanteil.

Ihre Propaganda war überall, es gibt viele Aufnahmen von Hakenkreuz-Veranstaltungen in Zürich, von Fackelmärschen oder Kampfschriften. Im Zürcher Gemeinderat hatten die Fröntler nur einen Sitz; dieser gehörte auch dem einzigen frontistischen Nationalrat. Dieser wurde bei den Gemeinderatswahlen 1938 und den Kantonsratswahlen 1939 abgewählt.

Die Gegenbewegung gegen die Fröntler oder die «Fünfte Kolonne», wie sie hiessen, war stark und in Wipkingen sehr aktiv. Der Wipkinger Pfarrer Fritz Bäumle war entschiedener Gegner der Diktatur. 1937 wurde er als Pfarrer gewählt. Zusammen mit Pfarrer Paul Vogt aus Seebach organisierte er Sitzungen und Tagungen. Sie kritisierten den bundesrätlichen Umgang mit Nazi-Propaganda in der Schweiz und die Zensur der freien Presse. Sie setzten sich für Flüchtlinge ein und verlangten von der evangelischen Kirche klare Bekenntnisse gegen die Tyrannei. Häufiger Tagungsteilnehmer im reformierten Kirchgemeindehaus war Karl Barth, Professor für Theologie aus Göttingen. Karl Barth verlor wegen seiner Schriften die Professur und musste 1935 in die Schweiz ziehen. Er rief bereits 1938 zum bewaffneten Widerstand gegen die braune Diktatur auf. Seine Versammlungen, Gesprächsrunden, Vortragsreihen und Arbeitsgruppen von Theologen, kirchlichen Vertretern, Referenten und Gästen fanden starke Beachtung.

Ein wichtiger Teil dieser Tätigkeiten fand im Kirchgemeindehaus Wipkingen statt. Diese hatten eine so starke Ausstrahlung, dass sie weithin «Wipkingertagungen» genannt wurden. Die Wipkingertagungen begannen kurz vor dem Krieg und hatten in den ausgehenden 1940er-Jahren ihren Höhepunkt. Tatsächlich war das Kirchgemeindehaus in den Kriegsjahren ein Hort der geistigen Landesverteidigung. Diese war ebenso wichtig wie die militärische Verteidigung.

Landi-Geist in Wipkingen

«Als Wipkinger unter Wipkingern» begrüsste die GGW den freisinnigen Stadtrat Stirnemann auf der Waid. Erwin Stirnemann, Oberst und Geniechef des Stadtkommandos Zürich, sprach 1937 in seiner 1.-August-Rede auf der Wiese neben der Waid vom Wehrwillen, von der «Landi», der geplanten Landessausstellung im Sommer 1939, und von den grossen Konflikten, die in der Luft lagen. Die Schweiz werde nur so lange respektiert, wie sie in der Lage sei, ihre Unabhängigkeit wirksam zu verteidigen – wenn nötig bis zum Äussersten.

Fünf Jahre später, 1942, mitten im Krieg, trat er erneut an der Wipkinger 1.-August-Feier als Redner auf. Er erinnerte an die Landi, sprach vom Roten Kreuz, rief zur Hilfe für kriegsgeschädigte Kinder und Flüchtlinge auf und erwähnte die «Anbauschlacht». Die zahlreichen Vorträge und Referate von Oberst Stirnemann waren Teil der landesweiten Kampagne «Heer und Haus», bei der Persönlichkeiten den Wehrwillen stärkten und gegen den Defätismus und die Mutlosigkeit antraten.

Ein Mikrokosmos

Ein Blick zurück in die schwierige Epoche zeigt in unserem Quartier alle Elemente des schweizerischen Widerstandes gegen Nazideutschland und auch den Umgang mit der entscheidenden Frage: Anpassung oder Widerstand? Entweder Unterwerfung unter die Militärmaschinerie einer schrecklichen Diktatur oder suizidaler Kampf, der militärisch nicht zu gewinnen war.

Wipkingen als Abbild im Kleinen des eidgenössischen Widerstandes: Es gab Anpassung, Defätismus, Mutlosigkeit, aber eben auch militärischer Widerstand, Widerstand gegen die Zensur und eine Art Volksaufstand, der geistige Landesverteidigung genannt wurde.

Grosse Bildergalerie

Eine Auflistung der militärischen Objekte im Abschnitt Wipkingen und die Spuren, die heute noch sichtbar sind:

www.wipkinger-zeitung.ch/grosse-bildergalerie-widerstand-in-allen-formen

Quellen

Nachlass Erwin Stirnemann, Geniechef Stadtkommando Zürich, Stadtarchiv, Signatur VII. 76.

Walter Lüem, «Hütet Euch an der Limmat!», Baden Verlag, 1997.

Matthias Dürst, Felix Köfer, Die Verteidigungswerke der Stadt Zürich, «Der Zürcher Bunkerwanderführer», Eigenverlag, Zürich, 2014.

Martin Bürlimann, Kurt Gammeter: «Damals», Wibichinga Verlag, 2023.

0 Kommentare